L’Humanisme est-il une alternative

au Capitalisme et au Socialisme ?

Après l’effondrement du système socialiste dans les années 90, nous venons maintenant de constater, avec la crise financière qui vient d’éclater, la ruine et l’échec du modèle néocapitaliste anglo-saxon libéral. Il n’a pas su jouer le rôle autorégulateur que lui accordaient ses défenseurs, comme Alan Greenspan, conduit à désavouer ses propres convictions entrées dans la pensée unique économique.

Et pourtant, accrochés à leur doctrine politique fondatrice, l’UMP par la voix de Nicolas Sarkozy, veut « refonder le capitalisme » et le PS, en quête de leader et de consensus politique entre des clans divisés, veut à toute force « rassembler et rénover le parti socialiste » et renforcer son « ancrage à gauche ». Ni les uns ni les autres ne veulent remettre en cause le système qui leur sert d’idéologie ni surtout changer de vocabulaire.

A tout le moins ils proposent de faire des ajustements, l’un souhaitant introduire dans le capitalisme plus de contrôle et de l’interventionnisme d’Etat, l’autre ayant dû admettre l’économie de marché comme incontournable, compensant cet état de fait par un rôle central et prééminent d’un Etat préventif, régulateur, protecteur, re-distributeur.

Traditionnellement, ce qu’on appelle « la droite » correspond à la doctrine politique prônant une société basée sur le capitalisme, la propriété individuelle et la liberté du marché, des valeurs plutôt conservatrices, une politique plus sécuritaire (police et contrôle de l’immigration), alors que « la gauche s’oppose à la droite en défendant le modèle socialiste, égalitaire et aussi plus « libertaire » en termes de mœurs, plus social et préventif en termes de résolution des conflits sociaux, des problèmes de sécurité et d’immigration. Si bien que « le centre » a été qualifié comme une sorte de mélange entre les deux, reconnaissant l’économie de marché tout en préservant la solidarité et l’égalité des chances. Dans cet univers politique euclidien réduit à un axe, où la référence hyper simplifiée à un repère manichéen droite-gauche favorise la bipolarité de la vie politique, le contexte mondial a pourtant bien changé : mondialisation et globalisation, menace climatique du réchauffement planétaire et de la pollution, nouveaux rapports de force entre les pays, affaiblissement des Etats nations, prise de pouvoir d’entreprises géantes multinationales aux intérêts financiers puissants,… De même notre contexte national en France a changé, de plus en plus lié à l’Europe.

Le monde est complexe, de plus en plus complexe, et loin d’être un univers mono axial. Il est temps de rappeler que la finalité d’un parti politique consiste à rassembler des citoyens pour proposer et défendre un modèle de société cohérent et réaliste. Un modèle de société devrait avant tout décrire quelle société d’hommes nous souhaitons, pourquoi et comment nous souhaitons vivre ensemble, quelles valeurs nous priorisons. Le projet politique devrait ensuite définir comment passer de la situation actuelle à une situation meilleure correspondant au modèle souhaité et quels moyens d’actions il faut actionner de préférence pour arriver à ce but. Un parti politique devrait répondre à ces interrogations, sur plusieurs axes, qui ne sont pas forcément réduits dans leur ensemble à une vision « droite » ou « gauche », ni même à une doctrine « capitaliste » ou « socialiste ». On a vu le communisme chinois faire bon ménage avec le capitalisme et en même temps la dictature, le peuple n’ayant paradoxalement plus beaucoup droit à la parole, de même que des économies occidentales basées sur le libre-échange, le marché, organiser une social-démocratie s’accommodant d’un rôle important de l’Etat régulateur. Les repères semblent brouillés et il est légitime d’attendre de nos partis politiques un (re)positionnement clair à la fois en terme de valeurs, de priorités, de moyens d’actions à privilégier, dans ce nouveau contexte mondial, bref de définir vraiment un projet de société aux citoyens.

Si on s’écarte volontairement du langage « gauche droite » pour regarder les doctrines politiques qui nous sont proposées aujourd’hui en France, on en trouve trois principales :

– le capitalisme, que l’UMP souhaite « refonder »,

– le socialisme, que le PS souhaite « rénover »,

– et enfin l’humanisme, que le Mouvement Démocrate prône avec François Bayrou, refusant désormais le terme obsolète et insignifiant de « centrisme »,

Le communisme, version radicale du socialisme, étant devenu minoritaire (moins de 2% aux dernières présidentielles), le NPA (Nouveau Parti Anti-Capitaliste) se définissant comme l’antithèse du capitalisme plutôt sur le terrain de la dénonciation que sur celui d’une construction programmatique autour d’un projet cohérent et réaliste dans l’univers de la mondialisation. Les Verts axant quant à eux leur doctrine sur l’environnement, l’écologie, le « durable », mais ce qui représente partiellement un modèle de société, sur des valeurs qui représentent plus une contrainte de vie qu’un moteur de la société. Nous laisserons aussi de côté l’extrême droite, le Front National, en perte de vitesse et partiellement vampirisé par l’UMP aux dernières élections.

Il est particulièrement intéressant de s’intéresser au Mouvement Démocrate, dont la récente création post-présidentielle 2007 (François Bayrou ayant obtenu au 1er tour 19% des voix) et le succès fulgurant pour un nouveau parti (50 000 adhérents), attestent l’attirance de citoyens vers une troisième voie présentée comme l’humanisme. Interrogeons-nous sur la définition de ce terme, ce qu’il recouvre en termes de contenu politique au-delà de la « philosophie », sur son positionnement par rapport aux deux autres propositions politiques. Est-il vraiment une alternative au capitalisme et au socialisme ? Est-il l’exclusivité du Mouvement Démocrate ? Et par conséquent le Mouvement Démocrate peut-il vraiment être une alternative à l’UMP et au PS ?

Reprenons donc les définitions de ces termes, de ces doctrines, leur contenu idéologique, leur histoire et leur niveau d’actualité ou d’obsolescence, et interrogeons-nous sur les valeurs qu’elles priorisent (exprimées ou sous-jacentes), ce qui les rapproche ou ce qui les oppose.

Définitions et valeurs sous-jacentes des trois doctrines

1- Le capitalisme

Le capitalisme est un système économique et social basé sur :

• la propriété privée des moyens de production ;

• la recherche du profit individuel ;

• la liberté des échanges économiques et la concurrence ;

• l’importance du capital les possibilités de l’échanger (spécialement en bourse), de l’accumuler et même de spéculer ; la rémunération du capital trouvant sa légitimité dans une prise de risque initiale ;

Ses valeurs prioritaires : le capitalisme vise l’accroissement de la richesse matérielle globale. Sa valeur prioritaire et centrale est l’argent, moteur et carburant de l’économie. La recherche du bonheur individuel passe par l’aisance matérielle, la reconnaissance sociale se mesure à la réussite financière des individus ou au vedettariat, en général synonyme aussi de rémunérations importantes. Le rôle central de l’argent, à la fois comme finalité et comme moyen, détermine les activités humaines. Keynes avait montré que la monnaie était un des moteurs économiques, mais que le désir de possession de l’argent était une pathologie sociale de la société moderne … Il est intéressant de constater que les partis basés sur cette doctrine n’érigent pas cette valeur centrale de l’argent officiellement dans leurs programmes, car ce serait malséant. Au terme péjoratif de « capitalisme », induisant selon l’entendement marxiste la détention du pouvoir par ceux qui possèdent le capital et exercent une pression, voire une oppression sur ceux qui ne le possèdent pas, les salariés, est souvent préféré le terme de « libéralisme » ou de « libre-échange », qui a une connotation de liberté, celle notamment du consommateur de choisir, comme si le pouvoir lui revenait grâce à cette liberté. D’ailleurs la charte de valeur de l’UMP ne mentionne pas le capitalisme comme sa doctrine de base ni l’argent comme sa valeur centrale ! Simplement sa politique, ses références, ses choix montrent bien que cette doctrine est à la base de sa politique et la recherche du profit la valeur sous-jacente.

Sa conception de l’homme : les tenants du capitalisme sont convaincus que le moteur de l’individu est la cupidité, le profit individuel, beaucoup plus que sa compassion pour autrui. C’est ce ressort qui motive les hommes naturellement et sur lequel il faut s’appuyer pour enrichir globalement la société. La recherche individuelle de la maximisation des intérêts individuels et notamment des profits par chaque individu entraîne la maximisation de l’intérêt général et de la richesse d’ensemble de la société. Et l’accroissement du « gâteau » global entraîne lui-même une « retombée en pluie » naturelle sur les individus (création d’emplois, amélioration des salaires, nouveaux produits à consommer, …). L’idée dominante est aussi qu’il vaut mieux laisser la liberté d’action maximale aux hommes (le libre-échange, l’exercice de la concurrence) pour permettre naturellement l’ajustement des équilibre entre l’offre et la demande, et que le meilleur gagne (le meilleur étant souvent le plus fort). Selon une logique darwinienne, la sélection naturelle nettoiera le paysage des plus faibles et des moins efficients. Mais l’homme n’est pas seulement cupide, il est naturellement égoïste et il a des instincts mauvais et destructeurs, et il faut des limites à la « loi de la jungle ». En ce sens les tenants du capitalisme pensent en général que l’homme est naturellement plutôt mauvais et reconnaissent qu’un contrat social est nécessaire pour contenir les dérives de la mauvaise nature humaine. Cette pensée a été exprimée déjà au XVIIème siècle par Thomas Hobbes, qui lui-même reprenait Plaute (« l’homme est un loup pour l’homme »). Le capitalisme opère donc dans un cadre de lois qui préservent la propriété et la sécurité des individus, il s’est aussi accommodé de dispositifs correctifs de redistribution par l’impôt et par les aides sociales ou la sécurité sociale. Il le fait plus pour garantir le fonctionnement vital du système et un environnement non hostile à sa prolifération que pour obéir à des valeurs morales, car il s’accommode des paradis fiscaux, du commerce des armes, du développement d’activités polluantes si elles sont rentables, du pillage des ressources naturelles de certains pays,…

Ses moyens d’action : la préservation de la propriété privée et de l’accumulation du capital, l’exercice de la loi du plus fort comme stabilisateur naturel, l’autorégulation des forces du marchés, la marchandisation des activités humaines. Tout se monnaye et a un prix. Certains tenants de cette doctrine vont jusqu’à justifier le maintien d’un taux de chômage et d’immigration comme un facteur permettant de tirer les salaires vers le bas, bénéficiant à la croissance des entreprises et finalement à la richesse globale même si elle est à l’avantage d’une minorité d’individus. Ne s’arrêtant pas simplement à croire que la cupidité est le moteur individuel de l’action des hommes, le capitalisme fait tout pour justifier cette cupidité comme un ordre naturel, pour l’encourager, en faisant la promotion des jeux d’argent (loto, loterie nationale, jeu des millions, …), en décomplexant l’homme de son désir d’argent. Il va donc développer une culture matérialiste, promouvoir notamment par la publicité la consommation et le désir de consommer, de gagner de l’argent pour pouvoir consommer, une reconnaissance sociale mesurée à sa consommation, à la marque de sa voiture ou aux marques de ses vêtements, aboutissant à la société de consommation. Mais comme le système a en même temps intérêt à pressurer les salaires pour maximiser les profits et la rentabilité des entreprises, le crédit est un palliatif à l’insuffisance des salaires. Ainsi s’est considérablement développé ces dernières années en Europe, à l’instar des Etats-Unis, les offres de crédit « revolving » (renouvelable), souvent proposées dans la grande distribution à des classes de population modestes, à des taux usuriers car incluant notamment pour son distributeur un coût du risque de non remboursement globalement payé par ceux qui remboursent, outre une marge bénéficiaire substantielle. Ce système accule malheureusement les classes moyennes et populaires dans une fuite en avant, contraintes à renouveler un crédit pour pouvoir rembourser les intérêts des précédents, jusqu’à être piégées dans des situations inextricables de surendettement. La crise des crédits subprime a aussi été provoquée par une fuite en avant inconsidérée dans la distribution de crédits risqués.

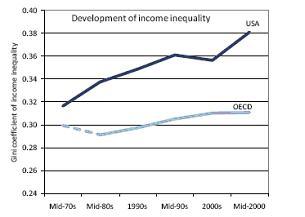

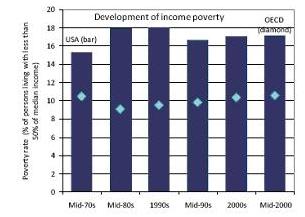

Finalement, vu avec recul, la « retombée en pluie » de la croissance globale générée par un tel système a profité ces vingt dernières années aux catégories les plus aisées : d’une part aux détenteurs de capitaux (actionnaires des entreprises) car les profits ont été plus distribués en dividendes et traduits en plus-values boursières qu’en augmentation des salaires, d’autre part aux personnes bénéficiant déjà de gros salaires, notamment les patrons des grandes entreprises, qui se sont fait octroyer de grosses augmentations de salaires, des stock-options et des parachutes dorés, alors que les salaires des classes moyennes ont plutôt stagné ou suivi le rythme de l’inflation. L’augmentation du prix des denrées alimentaires de base, de l’énergie, de l’eau, a par ailleurs contribué à une perte de pouvoir d’achat réel des classes populaires dont les revenus n’ont pas augmenté en termes réels. Il est prouvé que ce système a accru les inégalités de revenu. De plus, il a perpétué ces inégalités au travers des générations. L’égalité des chances est de moins en moins garantie, l’ascenseur social ne fonctionne plus que marginalement. La retombée en pluie devrait aussi décompter les coûts infligés à l’environnement (il faudrait tenir compte des retombées de pluies acides !), du pillage des ressources au détriment des générations futures, ce qu’on appelle les « externalités », non comptabilisées dans le calcul du PIB.

2- Le socialisme

Le socialisme désigne un système d’organisation sociale basé sur la propriété collective des moyens de production, par opposition au capitalisme :

• Propriété sociale des instruments de production ;

• Gestion démocratique de ces instruments ;

• Orientation de la production en vue de satisfaire les besoins individuels et collectifs des hommes.

Ses valeurs prioritaires : l’idéologie socialiste recherche une justice sociale, condamne les inégalités sociales et l’exploitation de l’homme par l’homme, défend le progrès social et prône l’avènement d’une société égalitaire, sans classe sociale.

Sa conception de l’homme : le courant de pensée qui a donné naissance au socialisme naît avec Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, avant Karl Marx au XIXe siècle. Il part du principe que « l’homme est naturellement bon » (à l’état de nature) et que c’est la société, la notion de propriété, qui le pervertit. Cela dit il ne préconise pas de revenir à l’état de nature mais au contraire de réaliser un « contrat social » visant à veiller à l’intérêt général des hommes, à leur sécurité et à plus de justice, pour corriger les inégalités générées par la société. Finalement, Rousseau et Hobbes, partant d’une conception opposée de la nature humaine, arrivent à la même conclusion de nécessité de la loi et du contrat social. Cette conviction intime que l’homme est intrinsèquement bon a poussé les tenants du socialisme en France à la dérive libertaire et au déni des problèmes de sécurité (responsable de l’échec du PS en 2002), à l’idée que tous les problèmes viennent du manque de moyens donnés à l’homme et à la prévention du mal, que ce soit sur les problèmes d’éducation (il suffit de plus d’enseignants et de surveillants…), de chômage (il suffit d’offrir une formation et une assurance sécurité emploi, de redistribuer le temps de travail quitte à sacrifier généreusement les heures supplémentaires de ceux bénéficiant d’un travail…), au point d’en oublier les réels levier de la croissance, l’entreprise, et entretenant une illusion et, par là, des déceptions.

Ses moyens d’action : le socialisme prône un rôle important et central de l’Etat, à la fois régulateur et distributeur, correctif des inégalités, et acteur économique en tant que tel, s’impliquant directement dans l’économie.

On peut tirer des leçons de ce qui a marché et au contraire de ce qui a fait défaut dans la mise en application de la doctrine socialiste. L’ex-URSS, la Chine, Cuba, la Corée du Nord en sont des exemples marquants. Dans presque tous les cas, le système s’est inscrit dans une dictature, un système policier, la censure de presse, la privation des libertés individuelles. Marx avait certes prédit une nécessaire « dictature du prolétariat », phase provisoire de mise en place du dispositif. Mais il semble que le caractère provisoire de cette phase soit devenu définitif … En fait, le principe consistant à donner le pouvoir tout puissant à un Etat sensé représenter le peuple et supposé oeuvrer pour le bien-être de ce dernier, ne peut être applicable qu’en demandant au peuple de déléguer ses pouvoirs à des instances dirigeantes. Dès lors, même si ces instances ne sont pas propriétaires en leur nom des biens du peuple, elles détiennent par leur pouvoir le privilège de s’arroger certains avantages et la possibilité de maintenir le peuple dans une situation de soumission. Se crée une oligarchie, qui peut être assimilée à une nouvelle aristocratie, comme on peut le voir en Chine. A l’origine démocratique, ces régimes deviennent des dictatures, antinomiques de la démocratie, tout en faisant croire à la démocratie, maintenant un vote mais avec un parti unique ou limitant le pluralisme.

Le socialisme a évolué depuis l’ère industrielle. Voici ce qu’en dit Edgar Morin dans un article publié dans le Monde en avril 1993 (« La pensée socialiste en ruine, que peut-on espérer ? ») et récemment repris dans une lettre envoyée aux prétendants à la direction du PS avant le Congrès de Reims: « Le sens du mot socialisme s’est totalement dégradé dans le triomphe du socialisme totalitaire, puis totalement discrédité dans sa chute. Le sens du mot socialisme s’est progressivement étiolé dans la social-démocratie, laquelle est arrivée à bout de souffle partout où elle a gouverné. On peut se demander si l’usage du mot est encore recommandable. Mais ce qui reste et restera ce sont les aspirations qui se sont exprimées sous ce terme : aspirations à la fois libertaires et » fraternitaires « , aspirations à l’épanouissement humain et à une société meilleure. »

L’humanisme est un terme de plus en plus souvent utilisé par les tenants du socialisme, qui pourtant ne l’ont pas érigé en doctrine, n’ont pas remplacé le terme de « socialisme », devenu ambigu dans l’entendement général (définition d’origine ? Politique donnant la primauté au « social » ?). Ce mot humanisme fait partie des valeurs prônées par les socialistes, dans le sens de priorisation des valeurs humaines. Cependant, quand on analyse le contenu programmatique, les propositions des socialistes, c’est l’Etat qui semble toujours être au centre de tout, le principal levier d’action. L’homme étant représenté collectivement et quantitativement plutôt que dans sa dimension d’individu, pour son épanouissement personnel. Les propositions sont orientées vers une égalisation des revenus et vers l’octroi de prestations sociales quantitatives, mais peu vers le qualitatif, le spirituel, le relationnel. En dehors de la défense de la diversité culturelle, de la liberté sexuelle pour les homosexuels, elles restent dans le registre matériel, comme si le bonheur de l’homme se mesurait à son aisance matérielle.

Une autre dérive d’un système reposant sur un rôle central de l’Etat peut être la déresponsabilisation des citoyens. A partir du moment où ils sont pris en charge de la petite enfance au grand âge, où la perte de travail implique une indemnisation systématique, ils sont moins incités à faire un effort, à se responsabiliser sur leur vie. Le socialisme infantilise le citoyen, lui laissant croire que l’Etat tout-puissant va régler tous ses problèmes, qu’il suffit de voter, de déléguer le pouvoir et d’obéir, faire confiance… Dès lors que l’effort de solidarité est pris en charge par l’Etat, moyennant certes une ponction financière par le biais de l’impôt et des charges sociales, les citoyens se sentent moins responsables de consentir à des actes de solidarité directe auprès des plus faibles et des plus démunis, comme réaliser du bénévolat, aider les personnes âgées isolées etc. Le collectivisme va ainsi paradoxalement de pair avec une forme d individualisme, de repli sur soi.

Ces doctrines capitalistes et socialistes ne sont pas toujours exclusives

La propriété privée des ressources ou moyens de production peut coexister avec un haut degré d’interventionnisme de la part de l’Etat, par exemple la fixation autoritaire des prix et des conditions d’échange, que condamne théoriquement le libéralisme économique, ou comme le plan de sauvetage des banques face à la crise financière, conduisant à une recapitalisation de banques et de sociétés d’assurance par des Etats capitalistes, notamment par les Etats-Unis.

La social-démocratie est pour certains une expression du socialisme réalisé par des réformes en restant dans le cadre du capitalisme, et par compromis (provisoires ou durables) avec l’économie « libérale ». Cette vision du socialisme, qualifiée de sociale-démocrate dans le langage politique actuel, ou de « modérée », n’est pas reconnue comme véritablement « socialiste » par les autres tenants du socialisme.

Dans leur définition antinomique, on peut néanmoins trouver un point commun au capitalisme et au socialisme : leur doctrine est basée sur un référentiel matérialiste, des objectifs de profit et de croissance matérielle pour l’un, et de répartition des richesses et des fruits de travail pour l’autre. Le salut de l’homme semble relever dans les deux cas de préoccupations matérielles, le capitalisme les érigeant comme une fin et le socialisme plutôt comme un moyen d’arriver à un objectif d’égalité entre les hommes.

Il faut reconnaître que ces deux idéologies ont initialement été développées lors de la révolution industrielle, ouvrant l’ère dite « moderne », où la société était concentrée sur le développement de la production de masse. La science et le développement des technologies étaient vus comme des vecteurs de progrès de la société, permettant l’accroissement des richesses et une libération de l’homme, une désaliénation de ce dernier par son pouvoir de domination sur la nature. Le bonheur de l’homme devait passer par la satisfaction matérielle de ses besoins, de son confort. Le contexte a évolué, le capitalisme industriel initialement du propriétaire entrepreneur a laissé place à de nouvelles formes de capitalisme, notamment l’avènement du capitalisme financier, de la séparation entre d’un côté les actionnaires propriétaires des entreprises, qui peuvent être aussi bien des fortunes privées, des petits épargnants, des investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs, et de l’autre les patrons, les gestionnaires de entreprises, induisant une divergence entre le monde de la finance qualifié parfois d’économie « virtuelle » et celui de l’entreprise, qualifiée d’économie « réelle », même s’ils sont intrinsèquement liés. De plus des dispositifs de régulation ont été mis en place dans la plupart des sociétés basées sur le capitalisme, que ce soit en termes de protection sociale ou de supervision réglementaire des acteurs.

Ces dispositifs se sont avérés insuffisants :

• pour éradiquer la pauvreté (13% de personnes se situant en France en dessous du seuil de pauvreté), les inégalités de revenus se sont même accrues au sein de la population,

• pour prévenir de graves crises financières et économiques,

• pour préserver l’environnement et garantir un développement dit durable ou « soutenable ».

3- l’humanisme

L’humanisme est un courant de pensée qui apparaît en Europe pendant la Renaissance du XVIe siècle. Il consiste à valoriser l’Homme, à le placer au centre de son univers. L’Homme est doté de capacités intellectuelles illimitées et la quête du savoir ainsi que la maîtrise des diverses disciplines sont nécessaires au développement et au bon usage de ces facultés. L’humanisme prône la vulgarisation de tous les savoirs, même religieux. Ils doivent être accessibles à toute personne, quelles que soient ses origines, sa langue ou sa catégorie sociale. L’humanisme de la Renaissance s’inspire beaucoup de l’Antiquité, faisant redécouvrir les auteurs anciens, fondateurs des valeurs humanistes et de la pensée occidentale, dans les domaines à la fois philosophiques, scientifiques et artistiques. C’est pourquoi cette période s’est appelée « Renaissance ».

Ainsi, cet humanisme vise à lutter contre l’ignorance, et à diffuser plus clairement le patrimoine culturel, y compris le message religieux. Cependant l’individu, correctement instruit, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté (ce que l’on appelle le « libre arbitre »), de tolérance, d’indépendance, d’ouverture et de curiosité sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste classique. L’humanisme désigne toute pensée qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l’être humain.

Ses valeurs : l’humanisme s’inspire toujours des valeurs de l’humanisme de la Renaissance, mais replacées dans le contexte actuel de la mondialisation et du progrès technologique, se définissant plutôt en alternative aux valeurs matérialistes. Il vise à considérer l’homme au centre de la société, avoir pour objectif le développement humain, l’amélioration du bonheur de l’être humain, le progrès de l’humanité. Le bonheur ne se mesure pas qu’à l’aisance matérielle mais surtout à des satisfactions spirituelles et relationnelles, l’art de vivre ensemble. Il est basé sur le respect de l’autre, la tolérance, l’ouverture, la croyance en les capacités de tout homme, son potentiel. Ainsi un homme faible physiquement ou même mentalement mérite d’être protégé et aidé afin de développer ses autres capacités. La faculté de l’homme à réfléchir et décider de ses actes, de son avenir et de son action sur les autres, nécessite conscience et responsabilité. La responsabilisation de ses actions doit être un moteur essentiel.

Sa conception de l’homme : dans la conception humaniste, l’homme n’est ni intrinsèquement bon ni intrinsèquement mauvais. Il est en devenir en fonction de ce qu’il désire devenir grâce à sa conscience et à sa responsabilité. L’homme porte en lui biologiquement à la fois des pulsions agressives de survie (le bas cortex, la première couche dite « reptilienne » du cerveau), une affectivité (seconde couche du cerveau commune aux mammifères), et enfin une couche supérieure qui caractérise l’homme, le cerveau supérieur, qui contrôle les pulsions et l’affectivité, qui est capable de se fixer une ligne de conduite, de réfléchir sur ce qui est bon et mauvais à titre individuel et aussi à titre collectif dans le sens de l’intérêt général même si parfois il contraint un intérêt particulier.

Ses moyens d’action : c’est là la question la plus difficile. Car l’humanisme ne correspond pas, contrairement au capitalisme et au socialisme, à une idéologie politique en termes de moyen d’actions. On peut tout au plus s’intéresser à ce qu’un parti, prônant l’humanisme comme doctrine fondatrice en terme de valeurs et de conception de l’homme, priorise en termes de moyens d’actions pour pouvoir servir ses objectifs. Par association entre les moyens et les fins, entre la politique mise en œuvre et les objectifs qu’elle vise, on pourra alors parler d’une doctrine humaniste. En ce sens observons le contenu programmatique du Mouvement Démocrate, qui se déclare défenseur ou adepte de cette doctrine.

Pour le capitalisme, la recherche du profit individuel est le moteur de la société, son carburant est l’argent (et la dette), sa politique d’action est de favoriser un cadre libéral pour les échanges, la marchandisation des activités humaines, la rémunération pour la prise de risque, la récompense au plus fort. Ainsi par exemple, le travail dominical est préconisé par l’UMP afin de générer des profits supplémentaires et d’abonder encore en clientèle des magasins pour favoriser la consommation, valeurs jugées supérieures à celle de la préservation des réunions dominicales en famille et de la consécration de cette journée à d’autres valeurs spirituelles et relationnelles. Même si la mesure est conditionnée par le volontariat et applicable dans certains contextes (grandes villes ou agglomérations), la questions des valeurs sous-jacentes est essentielles pour déterminer le choix politique d’une telle mesure.

Pour le socialisme ont l’a vu également, l’objectif égalitaire d’une distribution des richesses prime et le moyen d’action privilégié est l’Etat, qui tient le rôle central.

A contrario de ces deux doctrines, l’humanisme vise d’abord des valeurs humaines, un accomplissement de l’homme dans sa relation à l’autre, plus sur des valeurs immatérielles d’ailleurs que sur des valeurs matérielles, même si ces dernières sont nécessaires pour vivre dignement et n’avoir plus à trop se préoccuper de questions matérielles de survie pour pouvoir se consacrer à d’autres activités. Le moteur de la société humaniste n’est pas l’argent et le profit, mais plutôt l’amour. C’est l’esprit fraternel, l’intérêt pour le bonheur de l’autre avant le sien propre, qui motive l’individu, qui lui permet de s’épanouir au travers de la relation à l’autre. La notion d’intérêt général doit primer sur l’intérêt individuel. La liberté individuelle doit s’exercer dès lors qu’elle l’est avec conscience et responsabilité, sens du devoir et de la morale. Ainsi la fin ne justifie pas tous les moyens. Comme Kant érigeait en principe de vie l’impératif catégorique, exprimé selon ces trois formules :

• « Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen »

• « Agis selon la maxime qui peut en même temps se transformer en loi universelle »

• « Agis selon des maximes qui puissent en même temps se prendre elles-mêmes pour objet comme lois universelles de la nature»

De ces principes découlent la préférence de certains moyens d’actions, que l’on retrouve dans le projet du Mouvement Démocrate, déjà dans le programme présidentiel de François Bayrou puis maintenant dans les propositions de ce dernier et des parlementaires de ce parti, qui seront consignés prochainement dans un projet européen, qui fera lui-même l’objet d’une campagne pour les prochaines élections européennes.

La politique préconisée au service de l’humanisme peut ainsi être déclinée sur les axes suivants :

- Faire de la politique autrement, pas de la façon dont elle est pratiquée actuellement en France, comme une lutte de clan permanente, enfermée dans la bipolarité gauche droite, UMP-PS, en revenant au fondement même des décisions face aux choix qui s’imposent, en respectant les valeurs de l’humanisme et en envisageant les conséquences de ces choix, sur chaque sujet. Il ne s’agit pas de voter systématiquement pour une décision préconisée par un clan, ni de voter systématiquement contre une décision préconisée par un autre clan. C’est idiot. Le fond des sujets doit être priorisé sur les questions de ralliements. A partir du moment où les parlementaires de ce parti sont d’accord sur les valeurs à prioriser dans leur choix, la cohérence des décisions est assurée sur un socle principal. Les divergences de vue au sein du parti deviennent accessoires, sur les détails, sur le jugement de l’efficacité d’un moyen.

- face à un problème donné, prioriser l’intérêt général, la cohésion sociale, la cohésion des familles, l’élévation spirituelle et la qualité relationnelle, aussi la préservation de l’environnement qui sont des notions plutôt qualitatives, sur la recherche du profit matériel. Ainsi explique-t-on l’opposition au travail dominical qui peut déstructurer la société, la vie de famille, nuire aux activités de rencontres associatives, spirituelles ou religieuses. Cette nuisance est plus forte que l’espérance de gain matériel qui pourrait découler de la mise en œuvre de cette mesure. Concernant le plan de relance de l’économie, le Mouvement Démocrate aurait souhaité que l’investissement soit plus marqué vers des actions en faveur de l’environnement, des économies d’énergie, d’isolation des bâtiments, des voitures écologiques, etc., et privilégiant les actions communes au niveau de l’Europe (émission d’un emprunt européen, fonds stratégique européen), favorisant la cohésion au sein de l’Europe plutôt que le chacun pour soi risquant même d’engendrer de la concurrence entre les pays d’Europe. De même la notion de « durable » ne doit pas être limitée à l’environnement, mais un comportement général visant à ne pas nuire aux générations futures, par exemple s’interdire de financer des dépenses de fonctionnement par de la dette dont le remboursement devra être assumé par les générations futures. Ces positions sont motivées par une attitude humaniste.

- Donner priorité à l’éducation et à tout ce qui peut favoriser l’égalité des chances. L’éducation est à la base de tout, notamment de l’éveil de la conscience et de la responsabilité de l’être humain, lui permettant de raisonner, de faire ses choix de vie, de conduire ses actes en connaissance de cause, de devenir un citoyen à part entière. L’exercice de la démocratie n’a de sens que si le citoyen vote en âme et conscience sans se faire dicter sa conduite, s’il arrive à déceler la vérité des mensonges. L’éducation gratuite pour tous est aussi nécessaire pour donner les mêmes bagages de réussite à chacun, quelle que soit l’origine de son milieu social, même s’il est évident que cet environnement peut être un facteur d’inégalité. La suppression de la carte scolaire par exemple n’est pas une bonne chose pour l’égalité des chances car va renforcer l’écart entre les niveaux des écoles et participer encore à une ghettoïsation renforcée des quartiers.

- Utiliser l’Etat comme outil opérationnel de fonctions régaliennes comme la police pour la sécurité intérieure, l’Armée, la justice, du respect et de la préservation de la démocratie, de la représentativité des citoyens, des courants d’opinion dans les instance parlementaires, de la garantie des libertés individuelles et de la presse, les règles de fonctionnement des marchés et la surveillance du système bancaire, ainsi que de missions de services publics tels que l’Education nationale, la santé publique (hôpitaux), la Poste dont la mission sociale ne peut être asservie à la seule loi de la rentabilité (au risque d’accélérer la désertification des campagnes). Ainsi dans l’exemple de la réforme de l’audiovisuel public, la raison invoquée par Nicolas Sarkozy à la suppression de la publicité sur les chaînes publiques est d’en faire une télévision éducative, avec programme de qualité non soumis à la course d’audience à l’audimat qui rendent les chaînes tributaires des recettes publicitaires ; cette raison cache une conséquence (ou raison non avouée) de soumettre le financement des chaînes publiques aux subventions publiques, donc au bon vouloir de l’Etat, en même temps que la direction des chaînes publiques se voit nommée et destituée ad nutum également par le gouvernement, donc soumis à son autorité. Cette action est antinomique avec l’indépendance des médias à l’égard de l’Etat, exigée dans n’importe quelle démocratie. Elle n’est pas compatible avec les valeurs d’humanisme.

- Ne pas exagérer le rôle de l’Etat protecteur et acteur de l’économie, car trop d’Etat conduit à une déresponsabilisation du citoyen, à un coût fiscal lourd à supporter par les individus et les entreprises, nuisant à la compétitivité de ces dernières notamment à l’international et son ingérence dans l’économie, qui peut être salutaire en tant de crise comme actuellement, n’est pas efficace dans la durée comme l’expérience l’a montré.

- Protéger les faibles, les plus démunis socialement tout en favorisant la mixité sociale. Pour le logement social, préférer des petites unités en ville ou en villages aux constructions de tours HLM qui participe à accroître la ghettoïsation des quartiers de banlieue. De même pour accueillir les SDF, chaque commune, chaque arrondissement de ville, devrait tenir à disposition des petits logements simples utilisés à titre provisoire, en chambre seule ou logements adaptées aux familles, assortis d’une service d’accompagnement à la réinsertion. Les faibles, ce sont aussi les handicapés, qui ont le droit de pouvoir travailler, utiliser les transports, trouver des logements adaptés à leur handicap. Les faibles, ce sont aussi les personnes âgées et souvent isolées, aux petites retraites inférieures au seuil de pauvreté, qui doivent pouvoir trouver réconfort humain, des lieux de rencontre et de l’aide à domicile, bénéficier d’une solidarité naturelle des familles et des jeunes vivant à proximité et leur apporter en retour la richesse de leur expérience et leur chaleur humaine. Les faibles sont aussi les paysans des campagnes et des montagnes, qui subissent la désertification de leur lieu de vie, la disparition des commerces, de la poste, des structures hospitalières, la concurrence de l’agriculture intensive au détriment de l’agriculture familiale, le départ des enfants vers les villes. Ainsi, devant le choix entre la rentabilité et l’équilibre de la société, les profits des forts et la protection des faibles, il faut parfois contrevenir à la loi du marché. L’attitude humaniste marque sa différence avec l’attitude capitaliste. Elle marque aussi sa différence avec l’attitude socialiste en ce sens qu’elle ne confira pas à l’Etat toute la prise en charge des faibles et uniquement au travers d’une gestion quantitative, de subventions par exemple. Elle favorisera les échanges humains, le bénévolat, la mise en place de structures coopératives pour l’agriculture familiale, la responsabilisation des individus et le respect de leurs choix, la protection des faibles passant par une mise à disposition d’outils et de moyens pour s’en sortir avec effort consenti mais pas par l’assistanat ni l’infantilisation.

- Favoriser la création, qu’elle soit du domaine de l’innovation scientifique, de l’entreprise, du domaine artistique. Beaucoup de bonnes idées ou de projets novateurs sont tués dans l’œuf car le créateur n’est ni gestionnaire d’entreprise ni financier. Certaines idées peuvent même générer un bénéfice social sans être du domaine marchand. Il suffit souvent aux initiateurs de ces idées d’être accompagnés, pas seulement financièrement mais aussi conseillés sur la viabilité et sur la mise en œuvre de leur projet, un dépôt de brevet, voire la possibilité de déléguer à une personne compétente la gestion de la société ou de l’association, éventuellement trouver une personne ou un fonds qui acceptera de prendre le risque de lancer l’entreprise, de l’héberger momentanément en attendant que l’entreprise génère ses propres revenus. On peut envisager des guichets d’accueil et des réseaux d’entraide pour les créateurs au sein des communes et au niveau départemental ou régional selon les domaines d’intervention.

- Proposer des formes nouvelles de structures entrepreneuriales en alternative aux structures capitalistiques dans lesquels les actionnaires recherchent du profit à court terme plutôt que le développement durable de l’entreprise. En ce sens, il est malsain de mesurer la valeur d’une entreprise uniquement son cours de bourse. La prolifération des opérations à effet de levier dites LBO, permettant à un actionnaire de racheter une entreprise grâce à un emprunt fait par cette entreprise et gagé sur ses actifs, avec une mise de fonds très militée, pour ensuite la démanteler, délocaliser ses activités, dans le but d’en tirer un profit à court terme, devrait être limitée ou sujette à certaines contraintes. Il faut privilégier un actionnariat d’entreprise par des actionnaires responsables intéressés dans le devenir de l’entreprise, où en tant que clients de cette entreprise. Plutôt dans une logique de mutuelle, comme les réseaux de banques mutualistes l’ont fait (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banques populaires, Caisse d’Epargne,…), ce qui ne les a pas empêché d’ailleurs de s’inscrire dans l’économie capitaliste de marché. L’investissement coopératif, le rassemblement de communautés d’intérêt investissant en commun pour un bien collectif, peut être une alternative au capitalisme financier et au socialisme basé sur un Etat central actionnaire d’entreprises.

- Protéger la terre pour protéger l’Homme et l’Humanité. Plus que jamais aujourd’hui, les enjeux liés aux droits de l’Homme se révèlent être indissociables des problématiques environnementales. La dégradation accélérée de l’environnement affecte directement les droits fondamentaux des populations locales car elles se retrouvent privées de leurs moyens de subsistance. Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur, défend dans son ouvrage Manifeste pour la terre et l’humanisme un mode de société plus respectueux des êtres humains et de la terre. Pour ce philosophe, «l’humanisme du XXIème siècle doit être synonyme d’équité, de solidarité et de partage». Dans la même veine, Stéphane Hessel, ambassadeur de France, grand témoin de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, reconnaît que les droits de l’Homme connaissent un troisième défi, plus difficile à cerner: «celui du sens à donner à l’aventure humaine». Il observe que «la course vers plus de production, de productivité, d’accumulation de richesses, s’est effectué au détriment des ressources de la terre». Pour ces experts, le respect de la vie sous toutes ses formes passe par une transformation des consciences et des modes de vie, posant le défi du vivre sobrement. La traduction de l’humanisme dans les comportements individuels passe par cette prise de conscience des conséquences de notre consommation, sur les autres et sur les générations futures. C’est une affaire de chacun et aussi une affaire de tous, des décisions collectives par exemple en choisissant une entreprise, un fournisseur, en attribuant une subvention. Par exemple la PAC (Politique Agricole Commune), subventionnant les agriculteurs européens et notamment français en permettant de garantir une autosubsistance alimentaire à l’Europe et en garantissant des revenus aux agriculteurs même en cas de production abondante et de chute des cours, a déséquilibré les rapports d’échange, déversant à bas prix vers l’Afrique des denrées qui, en imposant une concurrence déloyale aux productions locales, tuant ainsi l’agriculture vivrière locale, accélérant la désertification des zones rurales et nuisant à l’équilibre écologique, incitant la migration des paysans vers les bidonvilles urbains, accentuant la dépendance de ces pays à l’égard de l’occident pour son alimentation, puis aggravant la crise alimentaire lorsque les cours des denrées importées se sont mis à remonter.

Conclusion

En conclusion, l’humanisme est bien une alternative au capitalisme et au socialisme en termes de valeurs à prioriser, d’objectif à viser dans un projet de société. Il ne met au centre de cette société ni l’argent ni l’Etat, mais l’Homme. Il est présenté plus comme une philosophie de vie, un comportement, une adhésion à des valeurs, que comme une doctrine politique. Mais si on considère les choix politiques, les décisions d’actions à mettre en œuvre face à un problème donné, c’est bien le conditionnement de ces choix par l’adhésion aux objectifs et aux valeurs priorisées qui assure un socle au projet et garantit la cohérence de ces choix. Le contenu programmatique découle alors naturellement de ces valeurs et objectifs, en jugeant des choix actuels et de l’efficacité des moyens mis en œuvre, permettant de revoir ainsi les moyens d’actions en adéquation avec les objectifs.

Les deux partis dominants en France, l’UMP et le PS, l’un prônant le capitalisme (même s’il consent à le « refonder », à mieux le réguler), l’autre prônant le socialisme, axent leur discours politique plus sur les moyens qu’ils privilégient, les « programmes », mais ne définissent pas les objectifs, le projet de société, l’idéologie, dont les valeurs sont sous-jacentes au discours.

Le Mouvement Démocrate fait l’inverse : il part des valeurs et des objectifs, de l’idéologie, propose un projet de société. Son langage n’est pas sur le même registre que le discours habituel des partis dominants. Ces derniers reprochent à François Bayrou d’être dans la dénonciation permanente et de ne pas avoir de programme (ce qui est faux, la présidentielle l’a d’ailleurs démontré). Ce que ce dernier dénonce, c’est avant tout des choix politiques qui contredisent les valeurs humanistes qu’il prône, qui vont à l’encontre de l’égalité des chances, qui accordent des privilèges injustifiés aux détriment des contribuables (affaire Tapie), qui visent à asservir les médias au pouvoir (réforme de l’audiovisuel public), qui portent atteintes aux libertés publiques (Fichier Edvige), qui mettent en danger la vie de famille et déstructurent la société (travail dominical) …

François Bayrou a déjà réservé le mot « démocrate » à son parti, rejoignant la famille démocrate dans le monde qui avec l’élection de Barack Obama semble être un courant de fond. Associé au terme « Mouvement », il traduit l’ascension du parti, la vague qui monte. Le Mouvement Démocrate a défini aussi l’humanisme comme son idéologie. Les termes sont importants. Quand ils définissent un parti ou une idéologie de ce parti, tels que le capitalisme, le socialisme, ou l’humanisme, ils représentent ce qui résume en un mot les valeurs de ce parti.

Il n’existe pas aujourd’hui de monnaie mondiale. Dans le contexte de la mondialisation, les pays continuent de s’échanger des services et des marchandises en monnaie d’un pays, qui peut être celui du vendeur, de l’acheteur ou d’un pays tiers. Le dollar constitue l’essentiel des réserves mondiales de devises depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le FMI estime que sur les 6 900 milliards de dollars (5 000 milliards d’euros) que valent les réserves de devises stockées dans le monde, les deux tiers le sont en billets verts. L’euro, qui vient en deuxième position, représente tout juste un quart du montant.

Il n’existe pas aujourd’hui de monnaie mondiale. Dans le contexte de la mondialisation, les pays continuent de s’échanger des services et des marchandises en monnaie d’un pays, qui peut être celui du vendeur, de l’acheteur ou d’un pays tiers. Le dollar constitue l’essentiel des réserves mondiales de devises depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le FMI estime que sur les 6 900 milliards de dollars (5 000 milliards d’euros) que valent les réserves de devises stockées dans le monde, les deux tiers le sont en billets verts. L’euro, qui vient en deuxième position, représente tout juste un quart du montant.

Nous, adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate, sommes les défenseurs de l’idéal humaniste, de la démocratie et de la république, pour une société plus humaine, plus juste, plus démocratique, créative et durable.

Nous, adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate, sommes les défenseurs de l’idéal humaniste, de la démocratie et de la république, pour une société plus humaine, plus juste, plus démocratique, créative et durable.